| |

|

Presentazione

La Rivista è giunta al suo

quinto numero, riscuote un consenso che ci onora e conforta mentre

comincia davvero a meritare il "dintorni" del titolo.

Nelle pagine che seguono ci sono, infatti, importanti

articoli di amici "forestieri": Franco Foschi, direttore del

Centro Nazionale di Studi Leopardiani; Giuseppe Santarelli, direttore

della Congregazione Universale della Santa Casa; Carlo Pesco, sindaco di

Camerano.

Buona

lettura, quindi, sempre con l’invito a starci vicino e ad arricchirci

con proposte, suggerimenti, critiche (oneste e competenti, ché delle

altre facciamo senz’altro a meno).

Approfitto

di questa pagina per alcune comunicazioni:

il

nostro numero di telefono, con segreteria telefonica, è 071/7590087;

Il

nostro E-MAIL è: c_s_moroni@libero.it

l’orario

di apertura della sede, nel periodo di ora legale, è dalle 18.00 alle

20.00;

chi

di voi volesse iscriversi al CSP o rinnovare la tessera, può servirsi

del modulo di conto corrente allegato (n° 11434628 intestato a Centro

Studi Portorecanatesi) o versare la quota (20.000 lire) direttamente

nella sede di via degli Orti 57 (non vale per chi si è già iscritto

nel corso del 2001);

la

cerimonia di premiazione del primo concorso di poesia dialettale

marchigiana intitolato a Emilio Gardini avrà luogo sabato 21 luglio

nell’Arena Gigli, nel corso del concerto della banda Dipartimentale

della Marina Militare di Taranto.

Porto Recanati, estate 2001.

Il Direttore

|

| |

|

Attilio

Valentini, giornalista. (di

Lino Palanca)

Quello che segue è solo la traccia di un lavoro sulla

vita di Attilio Valentini, che anni fa il professor Attilio Moroni mi fece

promettere di compiere; lo farò, nella speranza di riuscire finalmente a

reperire i documenti necessari per non lasciare zone d'ombra troppo vaste

in un percorso che di ombre, come sarà facile constatare, è piuttosto

ricco. Il CSP possiede copie di un buon numero di edizioni dei giornali

diretti da Valentini dalle quali sono tratte le citazioni da me riportate.

Attilio Valentini nasce il 5 luglio 1859, qui da noi.

Non so dire con esattezza in quale casa; l’ho chiesto negli uffici

anagrafe dei Comuni di Recanati e del Porto, ma l’informazione non è

ancora disponibile. Presumo, tuttavia, che l’evento sia accaduto in una

delle case che i Valentini possedevano nelle vicinanze dell’incrocio

delle attuali vie Garibaldi e Gardini. Il padre, Valentino (era un

medico), discendente in linea diretta di quel Crispino creatore e

distruttore della fortuna della famiglia più importante del nostro borgo

marinaro nel XIX secolo fino all’arrivo dei piemontesi, aveva sposato

Annunziata Valentini, probabilmente una parente, e dall’unione erano

nati Elvira, Rosa (1858?), Attilio, Emilio (1863) e Cesilde (1864).

In quell’anno 1859, mentre al Nord è in corso la

seconda guerra di indipendenza, è nato anche Giuseppe Ridolfi, che sarà

vescovo di Todi e di Otranto nonché delegato apostolico in Messico; nelle

vie del centro urbano giocano Enrico Volpini, nato nel ’55, futuro

sindaco (1895/1911) e Alberto Cittadini, di due anni più

"vecchio", che sarà il capo dell’opposizione

repubblicano-radical-socialista: fra poco verranno al mondo Enrico (1862)

e Giovanni Lucangeli (1863). Tutta gente di cui abbiamo assai discorso nel

numero 2 di questa rivista. Come che sia un decennio davvero fecondo

quello dal 1853 al ’63.

Attilio dovrebbe aver frequentato le elementari al

Porto (non si dispone dei registri scolastici precedenti gli anni

Settanta) mentre il ginnasio lo ha fatto a Recanati, come ricordava il

fisiologo recanatese Mariano Luigi Patrizi in un suo scritto del 1928, Due

poeti minori della città e del secolo di Leopardi, edito presso la Tipografia

Simboli di Recanati: "Condiscepolo di costoro (cioè di

alcuni illustri recanatesi, come Giovanni Falleroni), forse nella

camerata dei piccoli, era un altro giovinetto, segnalato fin da allora per

le caratteristiche cerebrali, Attilio Valentini, del Porto, arrivato

presto alle file primissime del grande giornalismo, che per fermezza di

pensiero e drammatiche vicende ebbe con Falleroni somiglianza…"

(p.36).

Le tre classi di Liceo Attilio le ha frequentate a

Macerata, al Leopardi, scuola della quale Carducci, che la visitò nel ’76,

disse che ci si studiava bene. Non so se si sia trasferito con la famiglia

nel capoluogo di Provincia; certo vi abitava al momento dell’accesso

alla facoltà di Legge (viveva presso la famiglia, come si legge

nel libretto di iscrizione conservato nell’Archivio di Stato di

Macerata, fondo Università, Busta n°9, in piazza De Vico, civico 2,

credo la moderna piazza Battisti), ma è probabile che il movimento

mare-collina sia avvenuto in corrispondenza dell’inizio dell’avventura

liceale.

Che alunno era Valentini? I voti ottenuti in prima

liceo non sono di uno studente modello; nel quinto bimestre gli avevano

assegnato solo 6½ in italiano, 6 in storia e geografia e addirittura 4 in

matematica; però, aveva avuto 9 in latino, 7 in greco, 8 in filosofia,

chimica e fisica e storia naturale (il voto si calcolava già in decimi).

I professori annotavano nel registro degli scrutini che Attilio era negligente

nelle Matematiche, pigro, indisciplinato.

L’anno successivo gli rimane l’indisciplina, ma i

voti sono ben altri: 8 in italiano, latino, matematica e filosofia; 7 in

greco; 9 in storia e geografia con menzione onorevole; idem in fisica e

chimica come in storia naturale. Il nostro otterrà la maturità liceale

il 16 luglio 1879, più o meno con gli stessi voti dell’anno prima, ma

con un bel 9 in italiano; avrà 9 pure in Disciplina.

Ciò non può giustificare appieno quanto abbiamo

trovato scritto, a firma del preside del Leopardi, nella succitata Busta

9, il quale presenta così, il 2 novembre ’79, il suo ex alunno al

Rettore dell’Università: …Attilio Valentini frequentò questo

Regio Istituto e ivi compì gli studi liceali appalesandosi di sveglissimo

ingegno, e mantenendosi assai sempre studiosissimo e disciplinato, onde il

sottoscritto lo crede ben meritevole d’aiuto e protezione.

Va bene per l’ingegno (ne darà ben ampia prova!), ma

studiosissimo e disciplinato….E poi non si capisce bene il

perché dell’invito ad aiutare e proteggere il Valentini; forse è un

riferimento a condizioni economiche famigliari non floride.

Il giovane portorecanatese dovrebbe essersi laureato

nel dicembre ’83, almeno è quel che si deduce dai Registri n° 66 e

67, Carriera Scolastica, Archivio di Stato Macerata: ha sostenuto gli

esami previsti ottenendo in genere buoni voti, spesso buonissimi, tranne

che in Diritto Romano, superato con soli 18/30, il che contribuisce ad

abbassargli la media, tanto che il risultato finale sarà di 108/120.

Durante gli anni dell’Università, Attilio ha

prestato la sua opera a diversi giornali locali, manifestando così fin da

giovanissimo il suo amore per la professione giornalistica. E’ quanto

scrivono alcuni suoi colleghi commemorandone la memoria, in particolare su

La Provincia di Mantova, nell’ottobre 1912, a venti anni dalla

morte.

Non so davvero dire quali fossero quei giornali; visti

gli orientamenti repubblicani e democratici di Valentini è possibile, ma

solo possibile, che abbia collaborato a fogli come La Vedetta e

L’Educatore, che quegli orientamenti difendevano e propagandavano.

Fatto sta che tra la laurea (dicembre 1883) e il suo arrivo a Mantova,

alla direzione de La Provincia di Mantova (primo maggio 1887),

corrono quattro anni difficili da ricostruire.

Nell’appena citato giornale, sempre in occasione del

ventennale della morte, si legge che fresco di laurea andò a insegnare

latino nel Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli, ma le

ricerche presso quell’Istituto e presso il Provveditorato agli Studi di

Udine hanno dato esito del tutto negativo. Riacciuffiamolo, allora, mentre

si presenta a Dario Papa, direttore de L’Italia di Milano, con

una lettera di raccomandazione niente meno che di Filippo Turati. Come

aveva conosciuto il futuro leader socialista riformista? Tramite chi?

Papa aveva fatto del quotidiano lombardo, fondato nel

1883, un giornale di tipo anglosassone, che conduceva una campagna in

favore di Francesco Crispi, antico garibaldino, ora assai critico nei

confronti del leader della sinistra liberale Agostino Depretis, capo del

governo dal 1876; in più, il direttore non disdegnava aperture

democratiche e filorepubblicane ( Valerio Castronovo, Stampa e

opinione pubblica nell’Italia liberale, in La stampa italiana

nell’età liberale, Bari, Laterza, 1979, p.103).

Dario Papa non dispone di posti liberi nell’organico

del giornale; tuttavia cede alle insistenze di Valentini e lo manda a La

Spezia, dove c’è il colera, con la città isolata da un cordone

sanitario formato da reparti militari. Il nostro entra in città

spacciandosi per infermiere e da lì invia in redazione pezzi già

degni di un grande inviato speciale, padrone della tecnica moderna del reportage;

tornerà a Milano nascondendosi in un treno merci diretto nella capitale

lombarda.

Subito dopo lo troviamo a Roma, impegnato a inviare a L’Italia

le sue Lettere Romane e titolare delle Chroniques de La

Riforma, foglio della sinistra liberale. Questo giornale, fondato, tra

gli altri, da Crispi, Benedetto Cairoli, Agostino Bertani nel 1867, era

trainato per la via di una graduale adesione alla Monarchia e di un fermo

unitarismo, che poi era la stessa percorsa da Francesco Crispi e che

condurrà l’uomo politico siciliano a diventare il successore di

Depretis.

Non molto diverso, forse con qualche spruzzatina di

radicalismo, si presentava Il Messaggero (fondato nel 1878), al

quale pure Valentini collaborò. La vita da pendolare tra Roma e Milano,

con i famigliari lontani, nelle Marche (al Porto o a Macerata o altrove?)

finì, come ho accennato sopra, con l’assunzione della direzione de La

Provincia di Mantova.

Chi era, politicamente, il ventottenne direttore, che

nell’aprile 1887 sbarcava nella città dei Gonzaga?

Il bisnonno Crispino era stato un servitore fedele,

oltre che di se stesso, del governo del Papa, così come suo nonno Simone.

Il prozio Biagio, addirittura, aveva seguito san Gaspare Del Bufalo nelle

missioni in tutto il territorio del Regno Pontificio diventandone il

successore alla direzione della Congregazione del Prez.mo Sangue.

Valentino, suo padre, era stato anche lui commissario del governo

pontificio.

Attilio, invece, nato e certamente cresciuto nella fede

degli avi, era uscito dal seminato, probabilmente in età liceale o, al

massimo, universitaria. E la famiglia si ritrovò in casa un

anticlericale, impulsivo e senza misura nella polemica contro la politica

della Chiesa, giudicata reazionaria; un repubblicano amico di Arcangelo

Ghisleri, del radicale Cavallotti e del padre del socialismo riformista

italiano, Filippo Turati. Il Vessillo delle Marche, giornale

maceratese di orientamento moderato, lo definì addirittura, nell’ottobre

’92, a pochi giorni dopo la morte, un socialista convinto (la tradizione

famigliare di fedeltà all’ordine costituito fu salvata dal fratello

Emilio, che scelse la carriera militare fino a raggiungere il grado di

generale di brigata nell’Esercito).

Credo si possa pensare a Valentini come a un

democratico convinto della necessità di grandi riforme sociali (in ciò

assai vicino al pensiero turattiano), ma lontano da tentazioni anarchiche

o rivoluzionarie; vale a dire, le stesse caratteristiche de La

Provincia di Mantova di cui egli fu il rifondatore. Creata da Alberto

Mario, una delle penne più prestigiose del giornalismo italiano dell’epoca,

la testata ebbe un primo breve periodo di vita dal 1872 al 1874 e nel 1887

arrivò Attilio Valentini a resuscitarla.

Mantova era territorio socialmente procelloso: nel 1885

vi si era svolta l’agitazione contadina nota come la boje, dal

grido degli scioperanti: la boje, la boje e de boto la va de fora (bolle,

bolle e tutto a un tratto scoppia) e nel dicembre di quello stesso anno

aveva ospitato il congresso di fondazione del Partito Operaio Italiano

(POI).

La leadership politica di Depretis, come del resto la

sua vita, sono agli sgoccioli mentre la questione sociale esce dai salotti

e dai casolari per deflagrare nelle campagne come nelle piazze e persino

nella letteratura.

Francesco Crispi sta per inaugurare la sua prima

stagione a capo del governo (1887/’91): avrà l’appoggio, più o meno,

dei liberali di destra e di sinistra; gli si opporranno radicali,

repubblicani e la nebulosa anti-sistema comprendente anarchici, operaisti,

internazionalisti, protosocialisti.

Il primo maggio 1887, dunque, Valentini firma l’editoriale

del giornale che dirige dagli uffici di via Orefici, civico 13: nell’editoriale

di saluto scrive che il giornale sarà profondamente democratico, aperto

al nuovo, aderente alla realtà; non starà con coloro che vogliono tutto

e subito, ma accetterà meglio l’uovo oggi che la gallina domani,

sosterrà il metodo sperimentale, difenderà la massima libertà in

politica, il massimo decentramento, sarà nemico della reazione. E poi: …La

Provincia non dimenticherà mai che gli interessi locali devono premerle

sopra ogni altra cosa. Essa se ne occuperà con alacrità e abnegazione.

La sua ambizione sarebbe di poter conciliare quanti non rifuggono dal

progresso, quanti vogliono andare avanti senza la podagra della reazione e

senza le convulsioni delle utopie…

Carattere generoso, tenero addirittura secondo i suoi

amici, Valentini era comunque incapace di governare la sua impulsività

nella polemica con gli avversari, tanto che si trovò a sostenere più di

un duello prima di quello fatale in Argentina.

A Mantova, per esempio, se la vide con Giovanni

Mastuzzo, ventunenne campano di Vico Equense, ufficiale del 69° fanteria,

il quale aveva giudicato offensive alcune frasi rivoltegli da Valentini.

Il duello ebbe luogo, alla spada, il 24 gennaio 1888 e i due protagonisti

si procurarono reciprocamente lievi ferite. Il regio pretore mantovano,

però, non intese ragioni e giudicò Attilio e il suo avversario colpevoli

di aver infranto la legge che vietava il duello condannandoli al pagamento

di 50 lire a testa (Archivio di Stato di Mantova, sentenze penali 1887-’88,

busta 64).

A fine maggio ’88, Valentini si trasferisce a

Cremona. Egli risulta iscritto all'anagrafe del Comune (Impianto 1865,

foglio 1070, come ci ha comunicato l’Archivio di Stato della città

lombarda) il 26 maggio 1888 proveniente da Mantova insieme alla madre

Annunziata e al fratello Emilio; il 2 giugno arriverà da Macerata anche

la sorella Cesilde.

Cremona non è più tranquilla di Mantova. Anche qui

non manca di forza il movimento contadino, protagonista di agitazioni

importanti; alle elezioni politiche del 1886 il Partito Operaio ha

registrato un successo ottenendo 3.359 voti. Ed è qui che Valentini viene

a far nascere Il Democratico, che dirigerà per qualche mese, prima

di trasferirsi di nuovo, questa volta a Genova.

Il giornale debutta il 2 giugno; nell’editoriale di

indirizzo il direttore ribadisce la sua posizione progressista, ma non

rivoluzionaria, si dice fautore della scienza positiva, della cooperazione

nel lavoro, del diritto allo sciopero, all’emigrazione, all’impiego e

sottolinea la necessità di riforme burocratiche. Questa volta, Valentini

evidenzia anche il suo anticlericalismo manifestando l’avversità alla

conciliazione con il Vaticano (parla addirittura di …mala pianta del

cattolicismo…), attacca di nuovo quelli del partito del tutto e

subito, predica il suffragio universale, accusa l’Italia ufficiale

di aver rinunciato agli ideali del Risorgimento, attacca il trasformismo

politico, sopravvissuto a Depretis, mette in guardia contro la china

spaventosa dei debiti, delle imprese folli (Africa) e delle alleanze

nefaste (Triplice Alleanza). Per lui, il sistema di governo è senza

principi, reso possibile solo da una coalizione di interessi

privati, mentre il Parlamento è tisico. Niente male.

Il direttore de Il Democratico si occuperà

della polemica tra il POI e i radicali di Cavallotti, invitando tutti alla

moderazione e alla solidarietà; avrà parole di fuoco nei confronti di

Ruggero Bonghi, padre della legge sulle guarentigie per il Vaticano, e del

vescovo Bonomelli, tessitori della trama conciliatorista; si dichiara

evoluzionista anche in rapporto al problema istituzionale

(monarchia/repubblica); definisce il giornalismo una scuola, una missione

e, soprattutto, un tribunale in cui regnano il coraggio e la sincerità;

scatena una campagna contro i professori clericali, usciti ..da quella

grande fabbrica di sfruttatori dell’insegnamento pubblico che è la

sagrestia.. (anima del prozio Biagio!!).

Nel settembre ’88 gli avversari del giornale moderato

di Cremona, Il Minuscolo, lo querelano; non è improbabile che

abbia trasceso in qualche scontro verbale o scritto. E non è nemmeno

improbabile che abbia fatto seguito un duello, sul quale, però, al

momento non sono documentato.

Secondo quanto risulta all’Archivio di Stato di

Cremona, Valentini lascia la città il 21 aprile 1889, senza famigliari,

diretto a Genova. C’è un problemino circa la data della partenza di

Valentini. Roberto Beccaria, responsabile della sezione periodici della

biblioteca Berio di Genova, scrive che Valentini (I periodici genovesi

dal 1473 al 1899 – Genova 1994 – p.203) ha diretto il genovese L’Epoca

dal n. 32 del 1 febbraio 1889 al n. 164 del 13/14 giugno successivo. Ed è

senz’altro così: le copie del giornale in nostro possesso lo attestano.

Può anche essere che la data del 21 aprile si riferisca solo all’atto

ufficiale di cambio di residenza mentre Valentini era già a Genova da

quasi tre mesi.

Come che sia, nel capoluogo ligure il nostro si trova

alla testa di un giornale di tradizioni democratiche, che raggiunge anche

gli emigrati nelle Americhe, lotta contro il militarismo e la triplice

alleanza, è assertore della lotta passo per passo, critica la politica

crispina, il Parlamento pecorone e lo scrutinio uninominale. Insomma,

anche a L’Epoca (fondato da L. Lavagnino e Enrico Arisi nel 1877,

30 mila copie di tiratura) Valentini conferma le convinzioni già espresse

e propugnate nelle precedenti esperienze di direzione.

Breve, l’esperienza di Genova. Dopo quattro mesi e

mezzo, a metà giugno, Valentini saluta i lettori. È in partenza per l’Argentina

dove è stato chiamato a dirigere un importante giornale per gli emigrati,

La Patria degli italiani, fondato nel ’76 (fino al 1883 si

chiamò solo La Patria) da Basilio Cittadini, che lo ha diretto per

tredici anni e che adesso vuole tornare per un po’ in Italia.

Attilio si imbarca sul piroscafo Regina Margherita, a

Genova, salutato da amici e colleghi. Di là dell’Atlantico, la grande

Repubblica sudamericana vive uno dei rari periodi di tranquilla

prosperità della sua storia. Dopo la sanguinaria dittatura del generale

Rosas, il Paese è stato governato da presidenti che hanno pensato, pur

tra mille difficoltà e contraddizioni, più a costruire che a sparare:

Urquiza, Derqui, Mitre (1862/’68, amico di Garibaldi), Sarmiento (1868/’74),

Avellaneda (1874/’80), Roca (1880/’86). Nel 1889 il presidente è

Juàrez Celman, che dovrà però dimettersi nel ’90 a causa di una grave

crisi economica, seguita da una rivoluzione, domata, contro gli uomini di

governo.

Gli emigrati italiani cominciano ad essere piuttosto

numerosi; stanno anzi avviandosi a costituire la colonia straniera

quantitativamente più consistente in Argentina. Nel 1884 sono già 280

mila; gestiscono una florida banca, una cassa per il rimpatrio e un

ospedale in Buenos Aires, hanno costituito una sessantina di società di

mutuo soccorso e istruzione, associazioni filarmoniche e filodrammatiche.

Gli agricoltori sono circa 35 mila, nelle colonie agricole di Santa Fé e

10 mila, in quella di Entre Rios.

Nella capitale federale hanno impiantato molte piccole

industrie; il 68% delle somme introitate dal fisco nella metropoli

proviene dagli italiani, il cui capitale immobiliare ammonta a 60 milioni

di scudi mentre assommano a una decina di milioni di lire i depositi nelle

banche.

I giornali in lingua italiana sono La Patria degli

italiani, diretta da Basilio Cittadini, L’operaio italiano da

Annibale Blosi, Il Maldicente da Carlo Allara e L’amico del

popolo da Gaetano Pezzi.

L’opinione pubblica argentina alternava momenti di

sostegno e solidarietà nei confronti degli emigrati ad altri in cui

emergevano sentimenti xenofobi. A ciò si aggiungevano episodi di tensione

tra emigrati di diversa nazionalità (parecchi tra italiani e francesi),

tensione che rispecchiava quella esistente tra i rispettivi governi

nazionali in Europa. Non fa perciò meraviglia che i nostri fossero

protagonisti dei non pochi fatti di cronaca conseguenti, che spesso

consistevano in duelli; capitò a Cittadini e Blosi tra gli altri e,

purtroppo, anche a Valentini.

In attesa di disporre delle copie dei pezzi di

Valentini ne La Patria degli Italiani, che ho richiesto alla

Biblioteca Nacional di Buenos Aires, mi devo accontentare di segnalare la

presenza del nostro concittadino in alcuni momenti importanti della vita

della colonia italiana nella capitale argentina. Lo posso fare grazie a

quanto riportato nel volume di Giuseppe Parisi, Storia degli Italiani

nell’Argentina – ed. Voghera – Roma 1907.

Qui leggo che al primo congresso delle società

italiane, tenutosi in Baires nel settembre 1891, al quale aderirono 130

società con 667 delegati, Valentini intervenne su alcune questioni

procedurali (p.471) e sulla questione dell’istruzione: …Il

dottor Valentini dice che l’istruzione delle Società di Mutuo Soccorso

dev’essere eminentemente popolare, ché l’introduzione di scuole

superiori o di licei potrebbe anche generare sospetti verso l’autorità

Argentina che già in altre circostanze si mostrò gelosa delle nostre

scuole, oltreché dal lato pratico il titolo che lo studente potesse

ottenere in questo liceo non sarebbe poi valido per questo paese e neppur

per l’Italia; propugnerebbe quindi maggior moderazione in questi

desideri per stare nei limiti del possibile e dell’efficace.

Non conobbe moderazione, Valentini, quando si trattò

di difendere l’onore nazionale a suo avviso offeso da un certo sig.

Herminio Torre, un argentino. Sulle cause di quel tragico duello, sappiamo

solo, per il momento, quanto scrisse vent’anni dopo, in una

commemorazione su La Provincia di Mantova un collega di cui sono

riportate le sole iniziali O.Z.: Morì il 5 ottobre 1892 in

duello per una sciocchezza: per una parola sottolineata in un verbale di

chiusura nel quale egli era stato secondo. Le condizioni di quello scontro

erano terribili: pistola a sette metri di distanza. E questo, ripetiamo,

per una parola sottolineata! (probabilmente riferita all’Italia).

Fu colpito da una palla, quattro dita al di sopra della mammella sinistra.

La cronaca racconta che dopo un istante da che fu colpito, si toccò il

cuore esclamando: Toccato! Poi sorridendo e battendo le mani aggiunse:

Bravo, Bravo! e cadde fulminato.

Il quotidiano La Prensa rivelò, il giorno dopo,

che il duello si era svolto en la Colonia (R.O.), credo una

località di Baires, alla presenza di due padrini per parte: i soccorsi

prestati da alcuni medici a Valentini furono inutili poiché il proiettile

aveva reciso di netto l’aorta procurando la morte istantanea.

Il giorno 7 ci furono i funerali. Grandiosi. Le

cronache parlano di migliaia di persone che vi parteciparono (pare fino a

20/30 mila), compresi i tanti colleghi della stampa italiana e no di

Buenos Aires, l’ambasciatore e il console italiani, gli amici, la Banda

(musicale?) sannitica, i Reduci delle patrie battaglie, rappresentanti

della massoneria e di varie associazioni. Tra i parenti figurò un Biagio

Valentini di cui non so nulla se non che rinnovava nel nome il celebre

prozio prete di Attilio.

Nel luglio del ’93, il signor Felice Oddone (?) vide

soddisfatta dal Prefetto di Macerata la sua richiesta di rimpatrio della

salma di Valentini, che giunse a Genova, a bordo della nave Andrea Doria,

il 27 o 28 di quel mese e a Porto Recanati col treno di mezzanotte del 28

(se non abbiamo letto male le date nei documenti relativi); fu accolta dal

presidente del comitato per le onoranze funebri Alberto Cittadini. Il

giorno dopo ebbero luogo i solenni funerali, con l’intervento del paese

intero, delle autorità, delle associazioni democratiche del Porto e delle

località vicine, della banda musicale locale e di quelle di Loreto e

Montegranaro. Il tutto sotto lo sguardo attento del delegato di polizia di

Recanati e dei regi carabinieri.

Valentini è sepolto in una tomba sul lato sinistro,

per chi entra, del viale centrale del civico cimitero (parte vecchia). La

tomba è abbandonata a se stessa, il che non ci fa davvero onore.

Di lui si sono ricordati, almeno fino al ventennale

dalla morte, La Provincia di Mantova, Olindo Pantanetti ne L’Esposizione

Marchigiana del 1905, il Comune di Porto Recanati che gli ha dedicato

una lapide sulla facciata del castello svevo, scoperta nel 1912 con

discorso di Mariano Luigi Patrizi, alcuni autori di volumi sull’emigrazione

italiana in Argentina; e poi, Attilio Moroni con una sua conferenza al

Porto nel 1986 e il C.S.P. in ripetute occasioni e pubblicazioni.

La lapide, dettata da Patrizi, recita così: Attilio

Valentini di Portorecanati/ onore della stampa e della fede repubblicana/

ebbe la sdegnosa anima forte quanto l’ingegno/ cadde in tragico duello a

Buenos Aires/ con lo stoicismo dei combattenti per l’ideale.

C’è anche una testimonianza diretta della vita

condotta in Argentina, pubblicata su L’Epoca nei giorni

immediatamente successivi al duello. Rivolgendosi a un amico di Roma,

Valentini scriveva, in data non precisata, da Buenos Aires: Avrei una

voglia matta di venire al più presto a passare due o tre mesi in Italia.

Finora l’unica America che io ho fatto è stata la cambiale per conto

altrui. Parecchie e pregate garanzie per conto altrui mi hanno messo in

bolletta. Pazienza; torneremo a lavorare e ad ogni modo…vivremo. Io non

voglio chiedere niente alle Società di navigazione, tu però potresti

farmi avere un biglietto di andata e ritorno per e dall’Italia. Con

questo in saccoccia, assai probabilmente fra cinque o sei mesi, verrei in

Italia a farmi passare un po’ di quella nostalgia e ipocondria che tanto

mi fanno pentire di essere nato…

È tornato, pagando un terribile prezzo.

|

| |

|

L’intervento

di restauro del Biagetti sugli affreschi lauretani del Maccari

di

Giuseppe Santarelli

E' noto che Biagio Biagetti, artista dalle molteplici

espressioni, si occupò in maniera consapevole anche di restauro tanto sul

piano teorico quanto su quello pratico. Qui si vuol prendere in esame la

sua opera di restauratore degli affreschi della cupola della basilica di

Loreto, eseguiti da Cesare Maccari.

Gli antefatti

La cupola lauretana fu elevata fino al tamburo da

Giuliano da Maiano e voltata nella calotta da Giuliano da Sangallo dal

settembre 1499 al maggio 1500. Tra il 1610 e il 1616 fu affrescata da

Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, con una "gloria

celeste" calata nell'ampio invaso. Deperiti quegli affreschi e

staccate alcune loro porzioni ad opera di Ottavio Ottaviani nel 1888-1890,

la cupola fu nuovamente decorata da Cesare Maccari di Siena. Questi, dal

1890 al 1895, affrescò la calotta con emblemi e figurazioni simboliche

delle Litanie Lauretane, e dal 1895 al 1907 dipinse le pareti del

tamburo con grandiose scene della Storia del dogma dell'Immacolata,

decorando anche i contigui sottarchi e arcate con episodi devozionali e

con immagini di santi e di pontefici.

La cupola nel secolo XX ha subito due incendi: uno nel

1926 per corto circuito, durante il quale si adoperò per lo spegnimento

del fuoco il celebre aeronauta Umberto Nobile, e l'altro, assai più

grave, nel 1944, in periodo bellico, per un pesante bombardamento.

Il bombardamento

del 1944

Il santuario di Loreto, in applicazione dell'articolo

29 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede (1929), era tornato a

essere proprietà pontificia. Di conseguenza, durante il secondo conflitto

mondiale, come Roma, anche Loreto fu considerata città aperta,

vietata a ogni stazionamento di truppe combattenti. Il maresciallo

Kesselring aveva fatto affiggere manifesti in questo senso, nei quali

spiccava un marcato Achtung!. Ogni quindici giorni il comandante

tedesco della piazza di Ancona, residente a Osimo, si portava al santuario

per informarsi dal rispettivo rettore se gli ordini venivano osservati.

Dopo lo spostamento delle truppe tedesche verso Ancona,

Loreto fu occupata dalle truppe alleate il 1° luglio 1944. Per tre giorni

si sviluppò una lotta accanita nelle adiacenze di Loreto, fino a che, il

4 luglio non fu espugnato Castelfidardo da parte degli alleati. Il peggio

per Loreto sarebbe arrivato nella notte tra il 5 e il 6 luglio successivo

con un gravissimo bombardamento.

Le cause del funesto avvenimento non sono chiare.

Secondo testimoni oculari ancora viventi, si andava dicendo che le truppe

alleate usavano la città di Loreto come base di operazioni belliche,

mettendo un posto di osservazione perfino nel campanile, smantellato poi

per le vive rimostranze di Mons. Gaetano Malchiodi, amministratore

pontificio del santuario. Il comando tedesco era al corrente di tutto

questo perché alcune radio clandestine lo tenevano continuamente

informato. Probabilmente, quindi, si trattò di una rappresaglia da parte

dei tedeschi che avevano rispettato Loreto quale città aperta,

mentre le truppe alleate giudicarono di non doversi impegnare a tanto.

Le prime avvisaglie di un attacco aereo si ebbero alle

ore 21,30 del 5 luglio quando alcuni aerei tedeschi, rombanti lungo la

costa adriatica, sganciarono spezzoni incendiari presso la stazione

ferroviaria e lungo la Scala Santa. Il bombardamento iniziò alle ore 23 e

centrò la cupola della basilica che andò in fiamme. Il fuoco trovò esca

nel legname al di sotto delle lastre di piombo che colavano liquefatte. Un

vento di poppa favorì l'espandersi dell'incendio che sfiorò persino la

statua bronzea della cupola.

Cominciarono i primi tentativi per spegnere le fiamme,

ma l'impianto antincendio di cui disponeva la cupola risultò

inutilizzabile per mancanza di acqua corrente e l'improvvisata

attrezzatura delle pompe e dei motori risultò inadeguata al caso.

Alle ore 3,45 del 6 luglio ci fu una seconda incursione

aerea. Una bomba squarciò il tamburo della cupola dalla parte ovest per

un' estensione di 15 mq di superficie. Così descrive la scena un

testimone oculare:

"Nella basilica un polverone enorme; detriti

ovunque, le oscure sagome dei confessionali trasformate in bianchi

fantasmi. In alto sulla cupola occhieggiava sinistramente una grande

buca. Tuttavia la Santa Casa era in piedi. Ci recammo là per la

porta, l'unica porta aperta, vicino al santo camino. Da fondo ci viene

incontro p. Remigio da Cavedine, il custode della Santa Casa, che

aveva passato la notte lì dentro, in cotta e stola, pregando alla

luce delle candele accese davanti alla Madonna. Bianco ed emozionato,

disse semplicemente: - La Santa Casa è salva, ringraziamo la Madonna

-".

Spegnimento della

cupola e bilancio dei danni

L'opera di spegnimento delle fiamme che divoravano la

cupola riprese dopo lo sgancio della micidiale bomba, ma risultò

laboriosissimo. Vi si impegnarono arditamente i soldati polacchi, corsi a

Loreto da Macerata con pompe antincendio. L'acqua però poteva essere

attinta solo dalle cisterne poste sotto la pavimentazione della Piazza

della Madonna, perché l'acquedotto era stato fatto saltare dai tedeschi

qualche settimana prima. Alcuni soldati stavano in Piazza addetti alle

pompe, altri stendevano la tubatura verso la facciata, altri erano saliti

sul tetto della basilica con l'intento di spruzzare l'acqua dove divampava

l'incendio. I tubi però erano di tela e non reggevano alla pressione. Una

soluzione efficace fu quella di salire sulla cupola con le scale e di

tagliare il piombo per isolare le fiamme.

All'opera di questi generosi soldati, che è stata

immortalata da Arturo Gatti nella vetrata della cappella polacca, si

aggiunse l'efficace soccorso portato dai muratori della basilica di

Loreto. Uno di loro, Genuino Maccaroni, nel 1984 rilasciò questa

dichiarazione:

" Verso le 5 [del 6 luglio] andai al santuario

[...] Salii sopra il tetto della basilica per tentare di raggiungere

la cupola attraverso l'apposita scaletta, ma le fiamme ardevano da

tutte e due le parti della stessa. Allora, con una scala di legno

tentai di salire fino al cornicione della cupola. Ebbi un attimo di

esitazione, ma poi mi feci coraggio e andai avanti. Constatata la

situazione, scesi, presi i tubi dei pompieri e risalii. Con me

salirono altri, come Gigino Marta e Vincenzo Rocchetti, il quale per

tutta la notte aveva vigilato intorno alla basilica, durante i

bombardamenti. Con i tubi cominciammo a smorzare le fiamme ancora alte

e dure a spegnersi, perché erano penetrate tra i legni.

Successivamente, con lattine di benzina riempite d'acqua dell'orto dei

frati, avemmo più successo. Leonello Montanari portava le lattine a

me che poi le trasportavo dal tetto della basilica fino alla cupola. E

così, a poco a poco, riuscimmo a domare le fiamme".

Il muratore loretano fa rilevare con malcelato

compiacimento l'efficacia della opera sua e dei compagni quando osserva:

" I polacchi dal cornicione interno della cupola con sifoni

inefficienti poterono ben poco contro l'incendio".

I danni provocati dal bombardamento furono assai gravi.

Lo squarcio di 15 mq aperto nella cupola dalla bomba provocò uno

spostamento di detriti, che precipitarono in gran parte intorno all'altare

del coro o cappella tedesca. Il rivestimento marmoreo non subì danni di

rilievo, salvo la perdita di minuscole sezioni in qualche statua, come

l'alluce del Profeta Balaam. Si disse che fu una fortuna il fatto

che la bomba avesse colpito la parte più robusta del tamburo e che fosse

scoppiata lassù, limitando i danni. Comunque sia, la decorazione della

cupola fu seriamente compromessa. Scrive un testimone dell'epoca:

"Pareti, intagli, sculture, pitture, tutto ha

preso il tono uniforme di polvere lattea. Le macerie violentemente

proiettate nella parete opposta hanno completato la rovina del

mirabile ciclo pittorico del senese Cesare Maccari. Accanto alla Santa

Casa cumuli di rovine: lampadari, vetri istoriati, rottami di ogni

genere".

Anche le vetrate della cupola subirono danni

irreparabili. Cinque di esse andarono definitivamente perdute.

Osservò il Biagetti che i danni all'esterno della

cupola furono causati principalmente dai numerosi spezzoni incendiari,

mentre quelli all'interno si dovettero a un'unica bomba che, abbattutasi

con grande violenza su una parete esterna del tamburo, verso ovest, vi

procurò un grande squarcio ellissoidale di circa 20 metri quadrati.

La fasi preliminari

del ripristino della cupola

Già dal luglio del 1944 decine di operai e di tecnici

specializzati diedero inizio a un primo restauro della cupola,

"risanando le ferite che in un primo tempo non sembravano di così

complessa portata". Si trattò di lavori in muratura, richiesti

dall'urgenza del caso per rendere stabile la cupola.

Nel maggio del 1945 si pose mano a un restauro

sistematico della stessa, sotto la direzione dell'ingegnere

dell'Amministrazione Pontificia Amerigo Staffolani. In un primo momento fu

procurato un notevole quantitativo di legname per l'impalcatura, che fu

subito avviata. Mons. Gaetano Malchiodi, però, paventando un altro

incendio per il materiale infiammabile, preferì sostituire i pali di

legno con tubi metallici. La messa in opera della seconda e definitiva

impalcatura durò più di un mese. Vi fu allestita una scala a ripiani,

schermata con cannicciata, che dalla parte superiore della Santa Casa

raggiungeva il lanternino. Furono acquistate anche diverse tonnellate di

piombo grezzo per la copertura esterna della cupola a lastre, lavoro

preliminare indispensabile. Fu necessario rinnovare e ricoprire di lastre

di piombo tre spicchi della cupola. Vennero eseguite riparazioni anche nei

tetti, con la sostituzione di non poche capriate e di un ingente quantità

di tegole, in quel momento quasi irreperibili, come annota il Biagetti.

Il restauro

pittorico e decorativo ad opera del Biagetti

Biagio Biagetti fu incaricato a dirigere le operazioni

del restauro pittorico e decorativo della cupola. Nel primo semestre del

1946 egli promosse ed eseguì studi ed esperimenti preparatori prima di

dare inizio al restauro vero e proprio. Il Biagetti anzitutto rilevò che,

attraverso lo squarcio sul lato ovest del tamburo della cupola, una

congerie enorme di frantumi laterizi, di calcinacci e di polvere fu

violentemente scaraventata sulle pareti interne opposte, "rendendo

irriconoscibili le pitture sotto un densissimo strato di polvere, e

piagando in numerosi punti la malta su cui è dipinto l'affresco, composta

di calce e sabbia e avendo uno spessore di centimetri quattro; dei quali

uno d'intonaco e tre di arricciato". E annota ancora: "Nella

parete squarciata dalla bomba, oltre a danni consimili della malta, si

debbono lamentare gravi danni agli stucchi e la completa distruzione di

circa quaranta metri di affresco".

Il Biagetti, negli assaggi preliminari al restauro,

verificò anche un fenomeno preoccupante. I danni provocati dal

bombardamento erano stati favoriti da "un difetto originario della

malta". Ecco le sue parole testuali che si leggono in una sua

relazione pubblicata nel settembre-ottobre 1946 negli Annali della S.

Casa:

"[La malta] al momento della preparazione

dell'affresco è stata applicata sulla costruzione laterizia quasi

liscia e ricoperta di idrofugo grasso, che ha impedito alla malta di

far salda presa sul muro. Si aggiunga che la malta è riuscita

friabilissima e si polverizza al semplice stropicciarla con un dito.

Tutto ciò fa temere, purtroppo, che i danni subìti dagli affreschi

non siano da imputarsi esclusivamente alle bombe tedesche, e fa

balenare la necessità di una revisione totale dell'opera maccariana,

per constatare se - il che non è improbabile - la difettosa

preparazione iniziale abbia influito, anche prima del bombardamento,

sulla debole adesione della malta nel muro. In tale deprecabile caso,

si dovrà procedere al graduale risarcimento di tutti gli affreschi

con l'identico sistema che si sta attuando con indubbia efficacia

nelle tre pareti del tamburo, verso oriente, dove sono rappresentati:

la V sezione del Concilio di Trento; la definizione del dogma

dell'Immacolata; la cacciata dei protoparenti dall'Eden e la

presentazione di Maria al Tempio".

Purtroppo, il timore del Biagetti era fondato, perché

l'11 agosto 1946, mentre si stava lavorando al ripristino della

decorazione, cadde dall'intradosso della cupola una porzione d'intonaco di

circa 1 metro quadro. Annota il cronista del santuario:

"Ciò che sembrava solo un'induzione del

professore direttore dei lavori divenne una dura e costernata

certezza: l'intera superficie pittorica, dal tamburo alla volta,

presentava gli stessi difetti tecnici constatati nella parte

principale. Una generale revisione e un successivo consolidamento

degli affreschi si imponevano con caratteri d'urgenza".

Il sistema adottato dal Biagetti consisteva in una

serie di operazioni, che egli lucidamente illustrò nella citata

relazione.

1 - Anzitutto procedette all'asportazione del denso

strato di polvere che ricopriva gli affreschi, con il ravvivamento della

superficie del colore, irrorandovi con il polverizzatore un'appropriata

miscela liquida.

2 - Con un sistema appositamente studiato per questi

affreschi maccariani, il restauratore, prima di sostituire le parti

mancanti, applicò numerose grappe metalliche a vite per assicurare il

blocco della malta a muro. Usò viti in ottone con borchia allargata.

3 - Praticò, quindi, numerosissime iniezioni a base di

caseina sulla malta, applicando subito sulle singole zone uno speciale

congegno atto a comprimere e ad assicurare l'adesione della malta sul muro

e capace di impedire che la materia iniettata formasse pericolose borse o

aggravasse i distacchi. Questo lavoro, condotto con estrema precauzione

per non allargare le piccole brecce operate in numero impensato dalla

proiezione dei vari rottami, fu portato a termine nell'ottobre 1946.

Il Biagetti osserva a riguardo di questo procedimento:

"Questo sistema di consolidamento - salvo

talune varianti consigliate dalla natura particolare della malta degli

affreschi del Maccari - è in uso da molti anni nel Laboratorio

vaticano per il restauro delle pitture murali, al quale, come è noto,

sono affidati, tra l'altro, i celeberrimi cicli affrescati che

ammiransi nel Palazzo vaticano".

Dopo il consolidamento della malta, il Biagetti

intervenne sul restauro vero e proprio secondo questo criterio:

"integrando scrupolosamente le piccole mancanze, e limitando a

semplici tinteggiature le più vaste zone, nelle quali la completa

ricostruzione pittorica potrebbe risultare arbitraria e inesatta". Fu

guidato, quindi, da un saggio criterio conservativo.

Nessuna pubblicazione accenna alla difficoltà

incontrata dalle autorità del santuario per ottenere dai parenti del

Maccari i cartoni necessari al rifacimento della scena del Capitolo

francescano a Pisa del 1263 e di quella contigua con la Curia

romana che celebra la festa dell'Immacolata nel secolo XII. La

tradizione orale però, confermata da testimoni oculari ancora viventi,

attesta che i parenti del pittore senese pretendevano diritti d'autore

esorbitanti per l'uso di quei cartoni, per cui fu necessario rinunciarvi.

Un cronista del santuario, nel maggio del 1947,

annotava che in questa sezione della cupola i restauri si limitarono

"a delineare rapporti cromatici tonalmente intesi per mantenere

l'equilibrio con le parti esistenti. Le pristine figure [...] si

presentano ora sfumate e non prive d'interesse per gli attuali gusti di

modernità". Non è difficile scorgere in questo linguaggio i

suggerimenti del Biagetti all'anonimo cronista, il quale, con empito

letterario, così conclude:

"Le scene tornate a comparire tra le

smaglianti rappresentazioni sorelle in veste di povere cenerentole,

velate di mestizia e di pianto e ammantate di lutto, diranno più

eloquentemente ai posteri la jattura subìta, e nel linguaggio dei

muri - meglio che delle parole - alzeranno la loro voce di protesta e

d'ignominia sulla [in]civiltà e sulla insensibilità del nostro

tempo".

Dopo il restauro degli affreschi il Biagetti diede mano

al ripristino degli stucchi dorati, per i quali egli non previde grandi

difficoltà, perché si trattava di una riparazione quasi materiale di

sbocconcellature e di contusioni prodotte dai frammenti laterizi,

scagliati violentemente dalla bomba, senza che fosse stata compromessa

peraltro la saldezza dei rilievi e l'integrità delle parti essenziali.

Delle cinque vetrate andate perdute, quattro furono

sostituite dal Biagetti con altrettante vetrate adornate da semplici

motivi geometrici e illeggiadrite da una bordura esornativa a colori, e

una fu decorata con la figura dello Spirito Santo, disegnata dallo stesso

Biagetti - che si ispirò all'analoga immagine di una vetrata della

basilica di S. Pietro - e dipinta a fuoco da Mario Di Nunzio, il quale,

insieme ad altri esperti restauratori, fu a fianco del maestro

portorecanatese durante le operazioni di ripristino della cupola.

Tanto le autorità del santuario, quanto il

restauratore si imposero di portare a termine i lavori di restauro per la

fine di aprile 1947, in vista dell'arrivo dei pellegrini, compresi quelli

dei treni bianchi unitalsiani. E in effetti fu così, perché la rivista

del santuario nel maggio 1947 avvertiva i lettori che i lavori erano

terminati e che tutto era "tornato normale".

L'apprezzamento per l'opera del Biagetti è fortemente

dichiarato nella stessa rivista, che parla di "esperto occhio del

direttore dei lavori" e di "processo originale e sicurissimo di

risanamento".

Il giudizio del

Biagetti sugli affreschi del Maccari

In questo discorso è utile conoscere la valutazione

critica del Biagetti sul ciclo pittorico del Maccari. A riguardo va subito

distinto l'approccio con la decorazione maccariana del Biagetti

restauratore e quello del Biagetti pittore e critico d'arte.

Nel primo caso il suo giudizio, come è comprensibile,

appare positivo, anzi entusiasta. Scrive il restauratore:

"L'opera di Loreto è senza dubbio la più

vasta e complessa del Maccari, ed una delle più eccellenti del secolo

XIX. Qui l'artista - nel pieno vigore delle sue forze - ha cantato con

precisione di forma e con squillanti sinfonie cromatiche l'apoteosi

della Madonna, trattando particolarmente, con alata profondità di

concetti, le Litanie Lauretane, il culto e la definizione del dogma

dell'Immacolata".

In un'ultima analisi, l'eccellenza dell'opera pittorica

da restaurare finiva per esaltare la stessa bravura del restauratore.

Ben diversa invece è la valutazione del Biagetti

critico nei riguardi del complesso ciclo maccariano. Egli se ne occupò

nel 1927 con un scritto apparso nella rivista del santuario di Loreto. Da

un lato apprezza nel Maccari l'eccezionale capacità nella tecnica

dell'affresco che gli consente di "inondare vaste superfici murali di

rutilanti sinfonie cromatiche", ed elogia la sua "padronanza

assoluta delle leggi del disegno e della prospettiva". Dall'altro

lato però gli nega la capacità di muovere i sentimenti. Scrive:

"non seppe sussurrare al cuore dei devoti la parola sommessa, ma

profonda e toccante, che val più di ogni gesto declamatorio".

E muove critiche al pittore senese anche sul piano

delle esigenze decorative, quando parla di "irrazionale partito

decorativo di quel terreno - su cui si sviluppano le grandiose scene - che

turba le buone norme della pittura murale, le quali esigono assoluto

rispetto delle superfici costruttive".

Il Biagetti definisce le scene del tamburo "opera

slegata, episodica, soprattutto antidecorativa e teatrale", perché

il pittore, rotto ogni freno, si compiace dei "contrasti più

violenti", tentando di amalgamare idealismo e verismo, sacro e

profano, scene all'aria aperta e scene al chiuso.

Il Biagetti apprezza di più, invece, i dipinti della

calotta. Scrive:

" Qui il profondarsi delle lontananze, la

luminosità delle scene, la vigoria cromatica dei drappeggi, la

precisione delle forme, la sontuosità delle fogge, l'arditezza dei

contrasti sono quanto di meglio abbia prodotto il Maccari e

rappresentano un insieme pittorico di altissimo valore, oltre che uno

sforzo poderoso di tecnica d'affresco".

Tuttavia, conclude che, "a trattare ancor più

degnamente l'altissimo tema bisognava aver avuto il coraggio di liberare

il pennello da ogni intemperanza e di munirlo d'ali".

Respinge il giudizio riduttivo del Biagetti il pittore

Arturo Gatti, devoto discepolo del Maccari, come emerge in un suo articolo

del 1952, dove parla - con implicita allusione all'artista portorecanatese

- di "certi puristi intransigenti", secondo i quali "i

dipinti non debbono sfondare le rispettive pareti", dato che

"nella pittura murale bisogna rigidamente rispettare l'organismo

costruttivo architettonico delle pareti medesime" .

|

| |

La pineta di

Volpino Volpini di

Giuseppe G. Perfetti

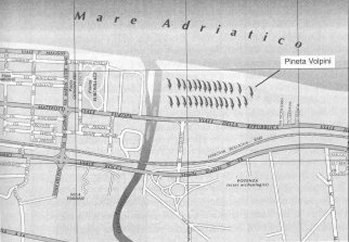

La pineta di Porto Recanati è un luogo ben definito

nella sua ubicazione che i portorecanatesi e non conoscono, di cui tutti,

chi più chi meno, hanno goduto l’ombra e il fascino e che per molti

potrebbe essere lì da sempre.

La ricordiamo sempre lì mentre si deteriora e si

riprende spontaneamente poi ancora viene rovinata, ripiantumata e cosa

altro ancora, ma così non è sempre stata, anzi in molti sanno che agli

inizi del secolo XX al suo posto non c’era altro che sabbia. Ma quei

molti non sono ascoltati, sono quegli anziani che si lamentano delle

trasformazioni del Paese rispetto a quell’ideale rappresentato dal loro

vissuto.

La Pineta è nata perché c’è stato chi l’ha

voluta, chi gli ha dedicato cinquanta anni della propria vita a contatto

con i coloni che prestavano la loro opera e professori le loro idee

riuscendo a tirare fuori il meglio dalle sabbie sterili dei relitti di

mare sperimentando continuamente, non abbattendosi di fronte a sconfitte

temporanee perseguendo sempre l’idea di dover e poter fare qualche cosa

che potesse insegnare ad altri, primi fra tutti i suoi amati nipoti e

pronipoti, che con la tenacia e sacrificio si ottengono grandi cose, belle

e positivamente economiche.

Non si è quindi formata spontaneamente ne tanto meno

facilmente come invece facilmente se ne sta andando dopo anni di incuria.

Non ricordo però di qualcuno che me ne avesse parlato

o che avesse fatto cenno all’azione continua di un uomo che appunto

quella pineta e non solo pineta aveva voluto se non in una lettera scritta

alla redazione della "Tartana" dove appunto

compare il nome dell’Ingegnere VOLPINO VOLPINI…….membro della

famiglia Volpini, fratello di Enrico sindaco di Porto Recanati dal 1895 al

1911.

Pochi mesi fa dagli scaffali di quei nipoti e pronipoti

su accennati sono usciti due libri che proprio della nascita della Pineta

parlano, delle fatiche di quell’impianto e della realizzazione di un

sogno deriso un po’ dai molti, che era appunto COLTIVARE LE DUNE MARINE

(1930) passando poi ai particolari nei FRANGIVENTI NELLA REDENZIONE DELLE

SABBIE MARINE corredate da foto interessantissime dove compare

frequentemente il colono Fortunato Torregiani e solo sporadicamente l’autore

ing. Volpino Volpini.

Perché nulla di quanto fatto vada perduto riproponiamo

la lettura del primo libro intervenendo il meno possibile per non alterare

lo spirito e il desiderio dell’autore nel senso di colui che ha fatto

(operato) e non solo scritto.

Chiaramente scritti in epoca fascista a parte un paio

di riferimenti al regime e alla frase finale dove si afferma che "La

parola difficoltà è sparita dal vocabolario fascista; ora si deve

credere, obbedire, combattere", lo spirito è quello dello

sperimentatore che vuole sì il riconoscimento di un lavoro fatto nella

bonifica, ma offre anche questo lavoro, i risultati di una sperimentazione

a quanti vogliono ripercorrere questa strada del recupero all’agricoltura

di terre altrimenti non sfruttabili.

Titolo: COLTIVATE LE DUNE MARINE (Le mie sabbie

marine verdeggiano 1895-1929) su sfondo di Pino Marittimo e pineta con

scritto sulle radici "TENACIA" e il nome dell’Autore, edizione

Simboli Recanati.

Libri ritrovati con dedica ai "nepoti"

Michele e Francesco perché sappiano che Volere è potere.

L’Autore si rivolge al lettore direttamente, meglio

se appassionato agricoltore, perché ciò è indispensabile per valutare e

capire la portata tecnica e spirituale del lavoro svolto, e indispensabile

cioè l’essenza della mentalità del rurale : attesa per lunghi mesi o

anni, nascita del seme e gioia del vedere il germoglio, felice nella sua

semplicità, nella sua sapiente e provvidenziale tenacia. Seguono le foto

e le biografie dei genitori Giovanni Volpini e Michelina Zaccagnini a cui

questo libro viene dedicato e l’espressione del desiderio che quanto

detto e fatto possa essere un contributo non vano al buon nome della

famiglia con la speranza che i componenti di essa ne calchino le onorate

orme.. convinto che tutto si conquista, in modo stabile, soltanto con

lento e faticato lavoro e con sani e tenaci propositi .

Seguono un indice alfabetico dei capitoli e l’indice

delle 29 fotografie, si arriva così al terzo sottotitolo VOLERE Ė

POTERE.

A destra del fiume Potenza come in tutta la costa vi

era una grande distesa di sabbia di 15 ettari, calcarea, silicea, sterile,

completamente incolta: RELITTO DI MARE arida duna a tre metri sul livello

del mare di proprietà dei Volpini che l’avevano acquistata dai

Cingolani (1879), Brunacci (1894), Borghese (1906).

Prime colture effettuate per rendere la sabbia

discretamente fertile furono, sulla ,erba medica e favette, seguì un

piccolo canale e la piantumazione di numerose viti maritate ad acer

campestris, pioppi di vari genere e pini protetti dalle piene del fiume

con argine di terra rivestito da canneto; la parte in golena fu rafforzata

con salici, pioppi, acacie, tamerici ed altre la cui forza e vigoria è

visibilmente degradante dal monte al mare.

Vi sono poi paralleli al battente del mare, due argini

robusti, uno quasi al confine con la proprietà demaniale litoranea ed un

altro a monte, rafforzati tutti da canne e tamerici. Fra i due argini una

superficie di tre ettari, messa a coltura ordinaria, ad ortaglie, file di

viti basse, frutta. Ma la difesa della siepe di tamerici non è

sufficiente contro il vento salato e le acque del mare che filtrando

danneggiano in parte i prodotti del suolo. Nel 1917 il mare arrivò a

coprire tali territori per alcuni giorni e per risanarli si dovette

incanalarvi dell’acqua dolce abbondante.

Vicino a questo terreno vi è una casa, definita

ordinaria, con capanne ed accessori ad uso del mezzadro e li vicino una

palazzina molto comoda, Villino Potenza tenuta come centro agricolo per l’Amministrazione

dove si radunano piante secche, sementi da selezionare e tenere in

osservazione e vi si mettono in incubazione circa cento once di seme di

bachi.

Togliere quindi al mare e all’azione dei venti

salmastri questa zona di dune sembrò impresa ardua ed insuperabile tanto

da stimolare la sfida dell’ing. Volpino Volpini oltre che i sorrisi di

molti che osservavano i primi piantamenti con scetticismo. Risero in molti

allora….; oggi, all’ombra di saluberrime piante, allietato dal

canto di molteplici uccelli, svagandomi coi piantamenti, colla caccia e la

pesca, OGGI RIDO IO, ed è naturale la mia viva

soddisfazione di godervi la sana, semplice invidiata vita campestre e

potervi raccogliere frutta belle e saporite. (Ricorda una pronipote

che proprio i frutti venivano offerti ai suoi piccoli ospiti in quello che

giustamente riteneva il suo giardino). Certo i risultati sono stati

migliori delle aspettative, ma occorse superare anche le difficoltà

paventate dal vecchio contadino.

Simpatica fu la messa in opera di cassette sui pini per

i piccioni che si avvicinano alle mani dell’ingegnere per mangiare ma

che sono anche preda di gufi, falchi e barbagianni ora tenuti a bada da

una sicura canna di fucile.

Gli unici a sostenere ed incoraggiare nella lotta

contro la sabbia sterile, siccità venti ed altro furono i fratelli Enrico

e Attilio che da affittuari della tenuta di S.M. in Potenza avevano

tentato la messa in opera di una piccola pineta fin dal 1880. I risultati

di quell’esperienza: stentata vegetazione, il parziale e graduale

deperimento furono prezioso insegnamento ed aiuto nella lotta successiva

ingaggiata per il rimboschimento della più estesa zona adiacente.

Prima cosa da fare, l’analisi del terreno: sabbia

lavata dal mare priva di ogni più piccola traccia di materia organica che

si estende fino alla profondità di tre metri e mezzo al livello dell’acqua

freatica alternando strati di sabbia e ghiaia , secolare lavoro delle

acque e del vento. Materiali utili per costruzioni, ottimo per cemento.

A questo proposito si fa cenno all’emancipazione del

Porto da Recanati nel 1893 e all’elezione del fratello Enrico quale

sindaco nel 1895 il quale incaricò il cementista Gabellini a fare la

fognatura bianca per l’acquedotto pubblico, oltre che dotare il paese di

energia elettrica, edificio scolastico, riordinamento delle strade con

contratti tali da fornire utili per altre opere pubbliche (con la luce fa

l’acqua e con questa la fognatura). Proprio al Gabellini cedette

gratuitamente le sabbie per il cemento armato per le opere pubbliche

perché prive di sostanze organiche, ma hanno il pregio di mantenere più

a lungo le piante ivi allevate, senza bisogno di concimarle e lavorarle

profondamente in antitesi alle leggi per le colture dei campi ordinari.

Spiegazione possibile: la forte permeabilità all’aria all’acqua e la

facilità con cui le radiaci si nutrono, moltiplicano e approfondiscono.

Però il trapianto non è cosa facile e per ovviare a tale inconveniente l’ingegnere

mette sotto la sabbia terreno buono dove le radici si fortificano e

diventano adatte al trapianto con pane.

Ma un altro malanno si presentò subito nella

moltiplicazione sorprendente delle lumachelle che distruggevano fin le

più piccole tracce della vegetazione tanto da dover ingaggiare una lotta

secondo un serio programma di applicazione.

Ad un chilometro a monte del terreno vi era una sorgiva

d’acqua (portata litri 12 alla temperatura di 8°C) ed un fosso di scolo

che arrivava alle sabbie. Acqua provvidenziale ma il fosso, 1,3 m.

profondo, permetteva il rapido assorbimento dalle prime sabbie filtranti.

Pertanto prima cura fu sollevare il più possibile il letto e far giungere

l’acqua dove meglio poteva servire e grazie proprio a quelle acque

torbide e ai suoi sedimenti naturali sparsi dentro i fossi che questi si

impermiabilizzarono. A trenta anni da tali interventi, il sistema di fossi

e di piccoli canali viene alimentato a rifolta ed a rotazione, specie in

estate mentre d’inverno sono tenuti pieni per creare e depositare fango.

Ai fossi principali si diede forma di trincea con banchine laterali dove

furono impiantati canneti che diventati robusti fungevano da frangivento.

Ma dato che le canne perdevano le foglie, dovevano essere tagliate

annualmente e si lasciava campo libero ai venti di Greco-Levante durante

la primavera seccandosi le giovani gemme od avvizzendo i rami più alti

e teneri ritardando lo sviluppo regolare delle piante. Si è cercato

di formare ripari con le canne legate ma fu vano, e la sperimentazione

continua con nuove prove.

Lo scopo infatti che si vuole raggiungere è quello di

preservare le piante dai venti salati che dal Conero a San Benedetto

rendono la vegetazione vicino al mare "misera". Tale effetto

sembra essere prodotto dai suddetti venti, i più salati, che deviati dal

Conero risultano più violenti a Porto Recanati e Porto Potenza Picena. I

maggiori danneggiati risultano comunque essere i pini più bassi rispetto

a quelli alti ma ci si chiede: se entrambi sono stati investiti dal salso

depositato nelle foglie e nei rami, perché solo i pini più bassi sono

danneggiati? E perché risultavano danneggiate le foglie verso il mare se

la densità salina si trovava attorno alla pianta allo stesso livello?

Occorreva individuare altra causa che doveva aggiungersi alla prima per

rendere sensibilissimi i danneggiamenti nelle parti più basse.

Dal pulviscolo accumulato dopo forti venti, al piede

delle piante, specie dalla parte di mare, fu naturale dedurre che questo

doveva ferire le foglie (smeriglio) e se nella ferita si inietta il sale

questo fa seccare le foglie lacere. Tale ipotesi fu confermata dal Prof.

Dott. Vittorio Racah nel giornale L’Italia Agricola del giugno 1927.

Perciò vennero adottati mezzi per fermare le sabbie, usando specie di

erbe più comuni lungo il nostro mare o altre fatte venire da fuori (dal

ProF. Borzì, direttore del Giardino di acclimatazione di Palermo ebbe il Saccarum

Spontaneum) ma pochi cespi dei tanti venuti da Milazzo distribuiti

nelle divese posizioni e condizioni ambientali resistono ancora. La

sperimentazione con la Psama suggerita dal Ministero dell’Agricoltura,

anche se migliore di quella del Saccarum non fu positiva sia riprodotta

per seme che per rizoma.

Dopo vari tentativi con diverse specie come cardo delle

sabbie, timo, scotano, salvia, serpillo, trifoglio, crocetta, finocchio

selvatico, erba medica, un beneficio inaspettato si ebbe con alcuni

ramoscelli e piantine d’edera e delle piante di rovo che compiono un

lento ma incessante lavoro nella trasformazione graduale delle sabbie

mantenendo la desiderata verdura ed umidità. Il rovo migliora detti

effetti riparando dal sole e dai venti le piccole e tenere piante nate

sotto di esso. Si è così potuto creare in luogo elevato a piena

esposizione dei venti una bella siepe di sempreverdi, hevonium, lauri,

ginepri, laurine e ligustri. L’edera ferma le sabbie mobili, le ricopre

di verde modificandone la composizione e nello stesso tempo rende

movimentato ed artistico l’ambiente.

Ma l’edera danneggia le piante di essenza dolce per

cui viene strappata da esse e lasciata soltanto nei pini e nelle acacie.

Stressa cosa fu fatta con i rovi divenuti forti a danno di altre essenze:

tagliati profondamente nella stagione calda perché neppure i polloni

potessero vivere. Non si può certo permettere a questi di espandersi

liberamente e a farla da padroni anche se è doveroso ed utile segnalare

ad altri agricoltori la loro opera.

Da tali ragioni ebbe origine la seguente lapide: Da tali ragioni ebbe origine la seguente lapide:

INCULTA ET STERILIS VENTISQUE AGITATA MARINIS

DENSIS SEPTA RUBIS CULTAQUE ARENA VIRET

QUESTO VOLLERO

FIN DAL 1895

I FIGLI

DI GIOVANNI VOLPINI E MICHELINA ZACCAGNINI

Questo perché la famiglia sappia che il rovo

contribuì fortemente alla bonifica delle sabbie desertiche come

fortemente vollero i fratelli Enrico, Attilio e Volpino con opera costante

e tenace in memoria delle parole del padre Giovanni che diceva: " le

tribolazioni, le spine fanno gli uomini grandi. Figli imparate a penare…

chè a godere farete presto ".

Il terreno fu solcato da sei fossi principali paralleli

al mare e da sette perpendicolari a questi. In tutti, per i sedimenti

depositati, possono scorrere le acque con relativa velocità e distribuita

alle vicine piante sitibonde.

All’alba del 24 maggio 1915 cinque navi austriache

bombardarono la costa tentando di distruggere il ponte in muratura della

provinciale e quello ferroviario quando ancora la popolazione non sapeva

della dichiarazione di guerra. Nessun danno alla ferrovia e lievi a quello

viario ma raso al suolo il casello ferroviario con le prime vittime

innocenti della 1° Guerra Mondiale. A Macerata si riteneva bombardato e

distrutto tutto Porto Recanati, dopo di che furono organizzate squadre di

volontari come vigilanti notturni sulla torre del castello di Federico II,

fu inoltre impedita la pesca a vela e limitata al solo giorno quella delle

sciabiche. Disoccupazione e miseria in gran parte delle famiglie anche per

la mobilitazione dei cittadini nelle navi da guerra o inviati al fronte.

Per tutto questo parve opportuno all’ingegnere adibire allo scavo di un

fosso tutti i volenterosi cittadini dai piccoli ai vecchi. La retribuzione

fu uguale per tutti e superiore alla paga normale. Una elemosina natalizia

sarebbe stata umiliante. Quindi dal 15 al 24 dicembre 1915 fu scavato un

fosso maggiore e più vicino al mare lungo quasi un chilometro e la sabbia

gettata solamente a monte formò un secondo argine di difesa (definita

trincea di guerra).

Nel marzo successivo venne piantato il solito canneto

nella banchina verso mare e le altre piante abituali, nell’argine

migliaia di talee di tamerici che non attecchirono mentre fra le canne

verdeggiano pini, sanguinelle, olivelle ecc. ecc.. Fu sparso quasi in ogni

punto della località un quintale di seme di ginepro croccolone che

germoglia anche dopo 5 anni con accrescimento lentissimo, Solo alcuni

esemplari sono cresciuti di 1,5 m. dopo 12 anni ( il maggior numero è

ancora basso) grazie al fatto che hanno spinto le loro radici in sito

umido e ne fu riprova il trapianto di alcuni esemplari lungo un fosso dove

divennero presto alti, filosi e diritti. Il trapianto è possibile ovunque

perché attecchisce facilmente anche senza zolla, resiste bene alla

siccità anche se trapiantato grandicello. Prime bacche dopo 150 mesi e da

queste ci si aspetta un ripopolamento spontaneo e più sollecito.

Il ginepro comune all’inizio della bonifica sembrava

non volesse attecchire, ora con seme ottenuto in sito è presente ovunque

nelle sabbie eccetto nei posti fronteggianti il mare per la poca

resistenza ai venti salati, il ginepro croccolone invece non li teme

diventando sentinella avanzata e resistente alla siccità spingendo

profondamente le sue radici.

Nel 1925 il capo del Governo S.E. Mussolini intese

incoraggiare ed intensificare la più naturale e redditizia industria

italiana, l’Agricoltura. Ingaggiò la battaglia del grano abbracciando

tutto il complesso degli svariati prodotti agricoli, successivamente

proclamò la Bonifica Integrale, volle che i campi e lo sport fossero

sempre meglio coltivati. Fu allora che fra il coro di lodi un numero di

incensatori e cortigiani approfittò per gridare spesso più forte in

ragione diretta della propria ignoranza dimenticando che le esigenze dei

campi e delle piante variano per ogni clima ed ambiente. Parlarono molti,

troppi, di tutti i sistemi di irrigazione ciascuno doveva essere il sana

totum ovunque. Non si badò alla convenienza economica ne alla mentalità

dell’agricoltore diversa da quella dell’industriale, per cui una

disillusione può ritardare per anni ed anni il vero remunerativo e

duraturo progresso.

Tali indicazioni non lasciano indifferente lo

sperimentatore che da 30 anni cerca di sfruttare al meglio il sole e l’acqua

e volle provare l’irrigazione a pioggia e quella sotterranea. Per la

prima con pochi tubi di ferro zincato mandò acqua in un serbatoio, posto

alla piattaforma dell’aeromotore per farla riscaldare prima di

adoperarla e per la seconda costruendo una condotta con mattoni a tre fori

cementati dove far scorrere acqua a pressione.

Dopo vari esperimenti durati alcuni anni, l’irrigazione

per assorbimento risulta la più indicata con minori pericoli per le

piante dato che l’acqua attraversa il suolo riscaldandosi per giungere

alle radici facendole sviluppare ed approfondire. Prove particolari furono

fatte con il grano del quale si stimò una resa di 10 quintali per ettaro

senza concimazione.

Gravi difficoltà di attecchimento di solito si

incontrano nel trapianto dei pini, ma così no è stato per l’ing.

Volpino che ottenne anzi un attecchimento rigoglioso del 93% anche se i

pini non erano stati allevati con cure particolari che anzi davano

risultati del 3-4%.

Come tutto questo? Con una semplice economica trovata

(l’uovo di Colombo), togliendo tutta la sabbia dalle radici, si troncò

il fittone e le radici più profonde lasciando le superficiali

raccorciandole tutte meno tre, si distanziarono con un sasso le parti

tagliate del fittone e si pose della terra vegetale per pane nella buca

scavata. Dopo un anno dai tagli delle radici nuove ed abbondanti

radichette vennero fuori. L’economicità del rimpianto fu individuata in

bosco di pini tropo fitto che doveva essere diradato permettendo il

recupero di piante fin da 25 cm. di diametro da abbattere. Ma anche qui il

lavoro sarebbe stato vano se non ci fosse stata acqua abbondante che

facilita l’emissione ed il rafforzamento delle radici.

Incoraggiato da questi buoni risultati e preso dall’idea

di far verdeggiare la zona prima desolata, si provò con simili trapianti

di ogni specie utilizzando i non pochi soggetti imperfettamente riusciti

nei vivai privati. Fra questi due querce da sughero da sacrificare ad una

strada pubblica che con lavoro di binde, carrucole e operai. Una di queste

fa bella pompa di sé nelle sabbie. Anche qui fattore importante fu l’acqua

che anche se adoperata per parecchi giorni di seguito non reca qui nelle

sabbie danni che si verificherebbero in terreni ordinari dato che il

sistema radicale è molto sviluppato in esteso in senso orizzontale. L’acqua

opportunamente adoperata e non la sabbia fanno vivere le piante.

Fra le numerose specie di pini messe in prova attenzione

maggiore è posta sul Marittimo che cresce più facilmente, si adatta

meglio qui e resiste abbastanza bene ai venti salati. Ma già negli anni

30 qualche campione presenta delle anomalie: la foglia ingiallisce, cade e

la pianta qualche volta muore. L’istituto di Patologia vegetale di

Verona escluse l’esistenza di crittogame o insetti micidiali senza poter

indicare cause plausibili.

Il pino di Aleppo cresce molto bene se riparato dai

venti che facilmente lo schiantano. L’ideale sembra essere quello da

pinoli che cresce lento ma forte e resistente purché sia giunto all’altezza

di tre metri, e produce buona legna e abbondante frutta da qualche anno

vendute con profitto.

La semina può essere fatta in autunno o primavera,

quest’ultima preferita per far si che le piantine nate dopo dodici

giorni segue la vegetazione e sfugge alle sferzate del vento invernale

trovandosi con radici profonde per l’estate. La semina va fatta a

spaglio denso ed il seme poco interrato. È proprio in occasione della

semina che un illustre Ispettore forestale volle assistere ad una semina

partecipando con consigli attivamente a questa, ma dopo parecchi anni di

quei pini sono vivi solo pochi esemplari. La teoria insegnava tali

pratiche, l’esperienza locale indicava altre vie, prima fra tutte il

troncare i rami laterali bassi, concentrata quindi la linfa verticalmente

con sviluppo delle gemme terminali che sfuggono alle smerigliature radenti

(vale più un pazzo in casa sua che cento savi in casa altrui, rida

pure chi vuole). La tecnica agraria va conformata all’ambiente, si

legge pertanto malvolentieri gli scritti di quei sapientoni, che tutto vogliono

regimentare e generalizzare nella nostra bella Italia di suolo

svariatissimo e che simili a se gli abitator produce.

Si sono sperimentati otto semi forniti dal Prof.

Pirotta presi dal giardino del Kaiser prima della guerra che hanno dato

esemplari bellissimi con rami flessibili ed aghi sottili.

Per fermare le sabbie si sono impiantate abbondanti e

rigogliose siepi di rosmarino che periodicamente vanno degenerando ma che

sono preziosissime per allevare fra esse i piccoli pini o ginepri.

Difficoltà si incontrano con l’Aylanthus (americano)

che appena giunto a grandezza di 10-12 cm di diametro sembra colpito da

malattia anche se ripullulano dalle radici propagandosi in quantità

infestante e disordinata per seme ma mai diventano grandi. Che siano i

pini a minacciarne l’esistenza?!

Le canne fra i tanti pregi hanno pure quello di formare

nelle banchine e nei fossi una fitta rete di rizomi rassodanti gli argini

e un discreto reddito considerevole perché sono necessarie per i vivai ed

altrimenti se ne dovrebbero acquistare parecchie ogni anno. Stessa cosa

dicasi per i vimini che si riproducono lungo i fossi solo se ben riparati

dal salso ma non vivono a lungo.

In un avvallamento del terreno da dove era stata

estratta molta sabbia per lavori summenzionati e che serviva come fossa di

assorbimento e il mare libero di entrarvi rendeva impossibile ogni

bonifica e non vi regnava che la cannuccia delle paludi, unico uso era la

caccia. Facendo un cunicolo con tavole prima e tubi di cemento poi, questo

servì egregiamente come scolo delle acque piovane che si richiudeva con

le sabbie portate dalla onde. Il canale lungo una quarantina di metri fu

rinnovato dopo 20 anni nel 1926.

Con tutti questi accorgimenti ed espedienti diversi, la

estesa, brulla radura di 30 anni prima produce ora ricchezza crescente

anche se gradatamente. Produce già legna, canne, vimini, semi e inoltre

questo bosco non è fine a se stesso, ma come folto frangivento parallelo

al mare lungo più di un chilometro e largo 150 metri porta vantaggi alle

terre retrostanti di sua proprietà. Ecco il bosco protettore, veramente

benefico. E considerando che buona parte delle coste marine formate

esclusivamente da sabbie fossero in tal modo bonificate quale immenso

vantaggio ne verrebbe alla Nazione?!

Ci si augura che il nuovo Ente Forestale possa

estendere e sollecitare i lavori privati e pubblici alla luce di questa

esperienza, là dove fosse possibile usufruire di acque abbondanti ed

economiche per bonificare estesi banchi di sabbia.

Ma fermare le sabbie, riparare dai venti sarebbe stato

lavoro inutile, se un più temibile essere, l’uomo, fosse stato libero

di invadere questa zona. Quindi uno studio speciale fu necessario per

recingere di siepi l’appezzamento, dato che il libero ingresso di

uomini, donne e ragazzi aveva già portato danni rilevanti e diversi non

potendo da profani rispettare quelle piccolissime piante ed erbe varie che

erano in osservazione e studio.

Anche la gramigna speciale offerta dal prof. Borzì di

Palermo usata come ferma sabbia venne distrutta per farne cibo per asini.

Un villeggiante non trovò di meglio che tagliare una siepe di rosmarino

fin alle radici ( che vendeva ad una rivenditrice di verdure). Un fante

durante la guerra incaricato di costruire una trincea, pieno di zelo

tagliò piante faticosamente allevate, ed un drappello della Milizia

Territoriale in sorveglianza notturna costiera sentendo freddo bruciò per

parecchie sere pini alti tre metri.

Il recinto pertanto era necessario e fu fatto con filo

spinato su pali di cemento e in alcune parti con rete metallica. Ma non

bastarono a fermare i ragazzi in cerca di nidi e frutta e pesca abusiva di

anguille e tinche nel laghetto artificiale. Siepe senza spine sarebbe

stata inutile e quindi le jucche che crescono bene furono le piante

elette a tale scopo, attecchiscono tutte anche senza radici, provengono

tutte dal giardino di Santa Maria in Potenza dove un vento le aveva

abbattute. Portate sulle sabbie facilmente attecchirono e divennero